Музей истории завода «Красное Сормово»

С детства я проявлял немалый интерес к разнообразному траснпорту, а поскольку проводил уйму времени на Волге и ещё совсем детскими ладошками не раз и не два перелистал огромную подшивку «Катеров и яхт» да разную корабляцкую литературу, транспорт речной выделялся для меня в особую категорию, а название «Красное Сормово» приобретало в сознании некоторый оттенок священности: для детского разума вполне было достаточно одного лишь факта, что там клепали суда на подводных крыльях «Метеор», которые я просто обожал.

Потом, где-то в юности, я узнал чуть подробнее про Ростислава Алексеева — легендарного конструктора пресловутого «Метеора», других СПК и удивительных крылатых кораблей — экранопланов, слушал какие-то смутные байки про выходившие по ночам из заводских доков подводные лодки и что-то ещё, по мелочи, про разные там танкеры да сухогрузы сормовского производства.

И вот я уже почти старый, мне тридцать лет, и я — посетитель музея истории почитаемого мною предприятия. Мы с Timzuf'ом немало технических музеев посетили за последний год, но пожалуй, такой интересной экскурсии и тёплого приёма не было больше нигде. Да и познавательно было весьма и весьма: многих фактов о сормовском производстве я не знал и даже не догадывался о них. Тем любопытнее и удивительнее было в музее, тем интереснее сейчас копаться в источниках и оформлять этот отчёт.

Знаменито «Сормово» в первую очередь кораблестроением. Именно с постройкой судов в первую очередь ассоциируется это название, этим завод живёт и сейчас, и с этого всё здесь начиналось: в 1849 году товарищество «Нижегородская машинная фабрика и Волжско-Камское буксирное и завозное пароходство» открыло машинную фабрику недалеко от деревни Сормово, и уже на следующий год на воду был спущен первый пароход — забежка «Ласточка», а вскоре — и двухтрубный кабестан «Астрахань».

Сормовское производство развивалось весьма динамично. Завод занимал, говоря современным языком, лидирующие позиции на рынке, был впереди и в технологическом плане: многие из образцов его продукции имели приставку «первый». Например, в 1871 году на верфи был построен первый на Волге грузопассажирский двухпалубный пароход т.н. «американского типа», передовой для своего времени образец. Пароход нарекли «Переворот» — он действительно совершил переворот в области пассажирского судостроения, а его конструкция на многие десятилетия стала стандартом для подобных судов. Правда, царское правительство, усмотрев в названии крамолу, поспешило переименовать его в «Колорадо».

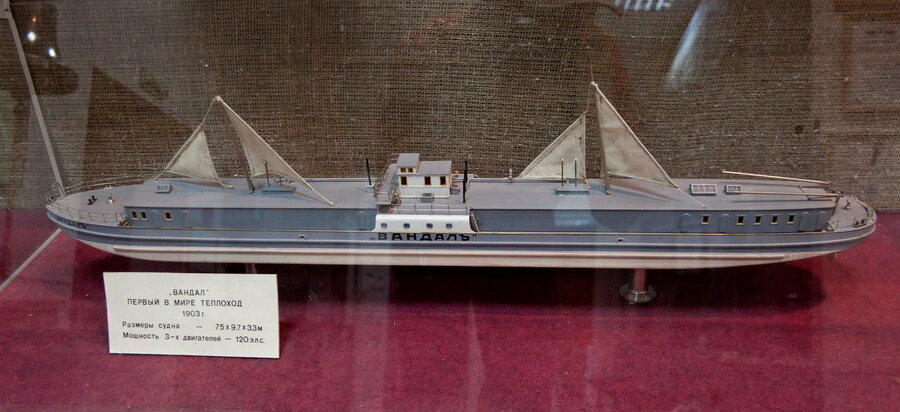

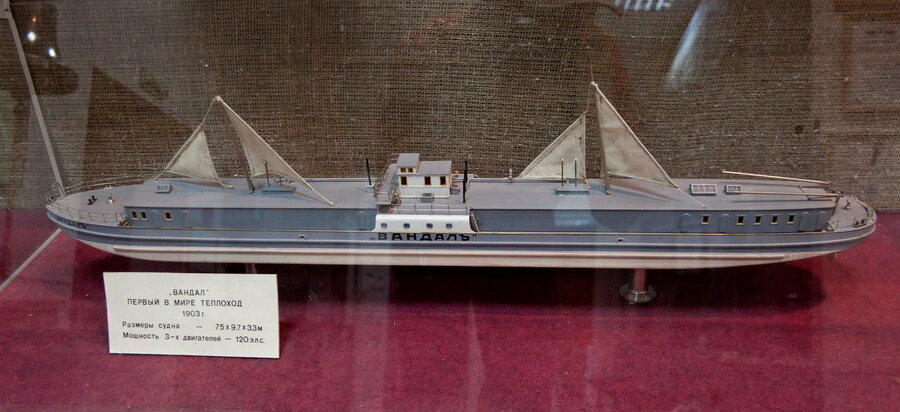

А вот, скажем, дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат» вообще не имели в мире аналогов и были первыми в мире дизель-электроходами. Эти речные нефтеналивные суда сошли с сормовских стапелей в 1903-1904 годах.

«Переправа вторая» — тоже первый (хоть и «второй» :) русский винтовой железнодорожный паром, перевозивший до 30 вагонов. Скопирован с английского аналога, до него работавшего на Саратовском перевозе Рязано-Уральской железной дороги.

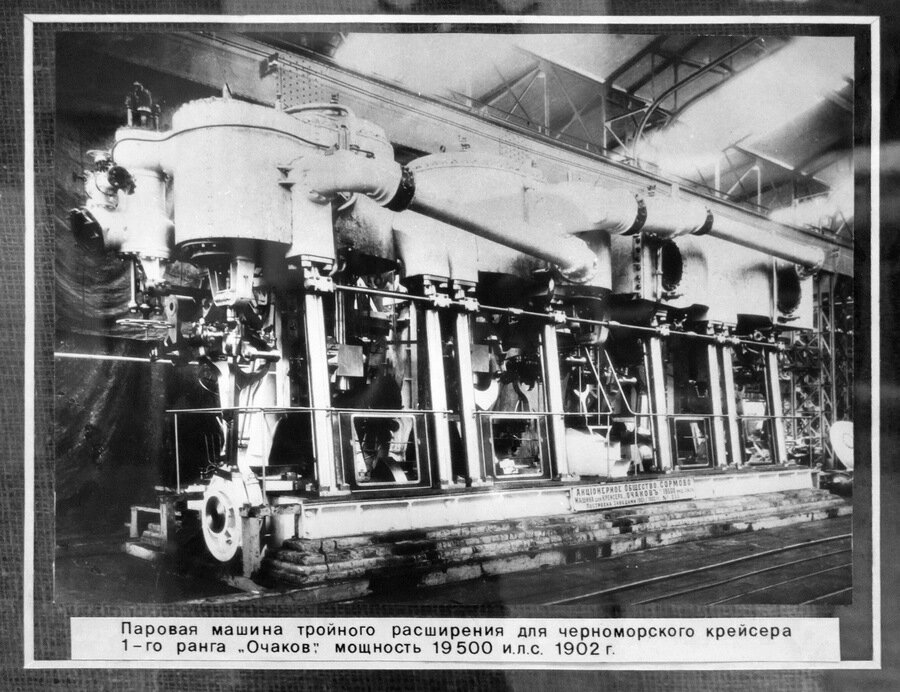

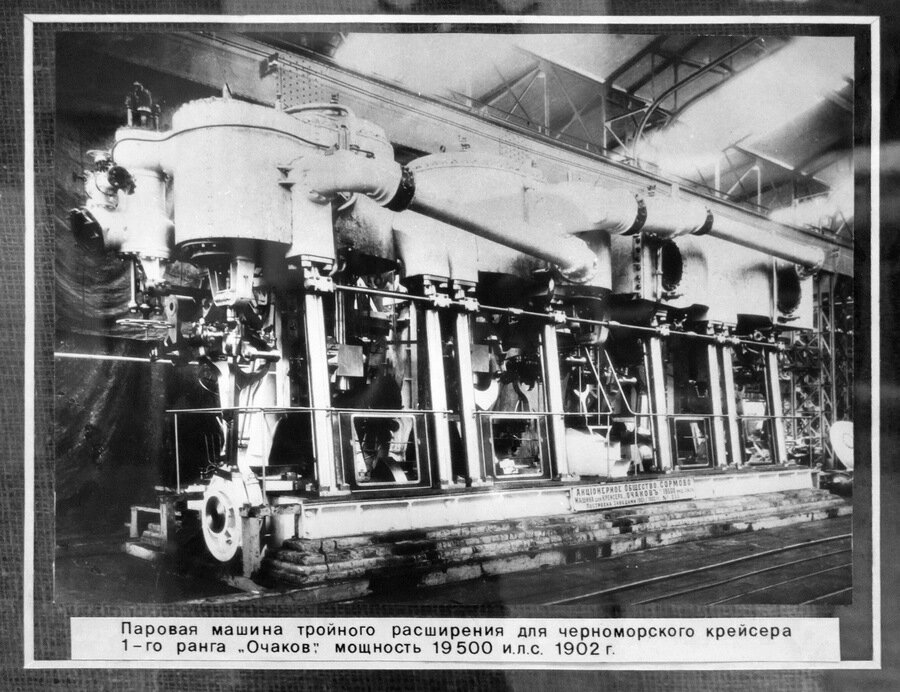

Кроме непосредственно судостроения, завод внёс большой вклад в развитие движителей. К примеру, в 1888 году здесь сконструировали двухколенчатую паровую машину с тройным расширением пара.

В 1918 году завод был национализирован, а в 1922 получил своё современное название — «Красное Сормово». В советское время он по-прежнему оставался передовым судостроительным производством, выполняя сложные заказы страны Советов. Не раз и не два «Сормову» присуждали всякие важные правительственные награды. Здесь было разработано и построено солидное количество судов самого разного типа. Модели кое-каких из них представлены в музее.

Знаменитое сормовское ноу-хау — суда на подводных крыльях гениального конструктора Ростислава Алексеева. В 1957 году Алексеев совершил довольно дерзкий поступок — лично пригнал «Ракету-1» из Горького в Москву, где проходил Московский Международный Фестиваль Молодежи, с расчётом на то, чтобы обратить на новинку внимание Н.С. Хрущёва. Риск оправдался — генсек был в восторге от диковинного скоростного теплохода и на долгие годы стал высоким покровителем Алексеева и его конструкторского бюро. Конечно же, и на гостей фестиваля «Ракета» произвела огромное впечатление.

В детстве мне больше нравились более современные «Метеор» и «Восход». А теперь я с гораздо большим любованием смотрю на «Ракету». Всё-таки очень красивый аппарат. Жаль, что на Волге их совсем не осталось!

На Юбилейном бульваре не так давно, всего несколько лет назад, установили памятник Р.Е. Алексееву, отдавая дань человеку, дважды совершившего революцию — в судовой и авиационной промышленности — и в итоге загубленного высокой номенклатурной сволотой...

А неподалёку, в другом конце бульвара, на площади Буревестника, установлен «Метеор-001». Правда, вроде бы это всё же не «001», а задним числом переименованный «Метеор-8».

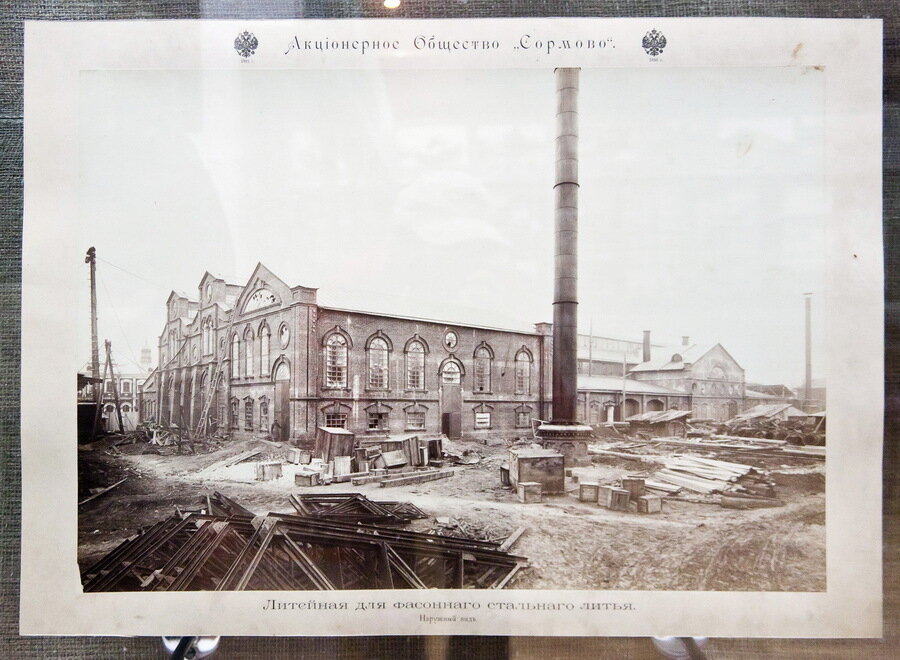

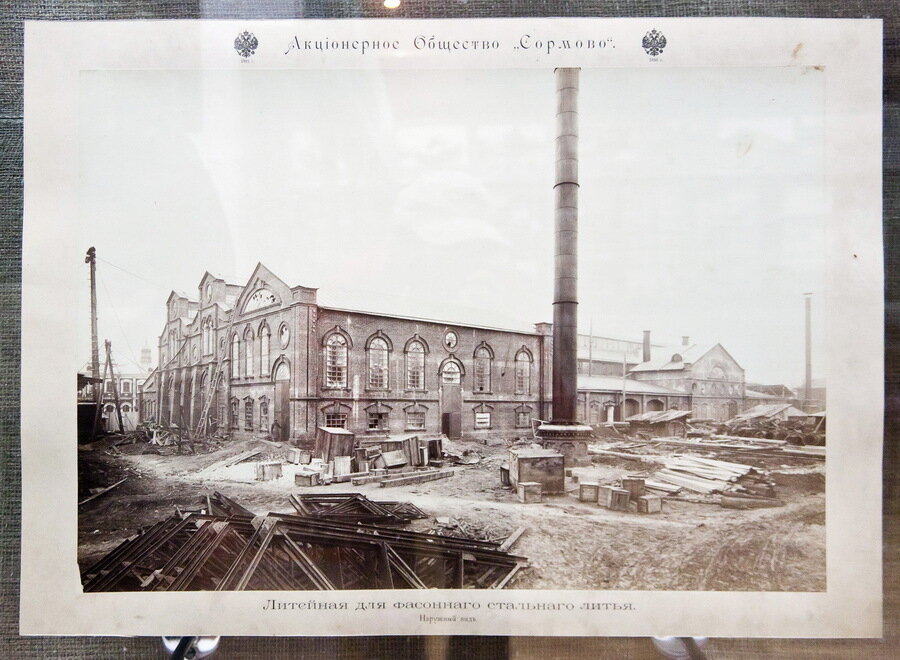

Вернёмся в музей и снова обратимся к истории завода. К той её части, что лично для меня была неизвестной. Ещё в конце 60-х годов XIX века на заводе начинают развивать новые направления — железнодорожное дело, а попутно и металлургию. Из собственной стали делать корабли и паровозы выгодней, так что в 1871 году на Сормовском заводе был открыт сталелитейный цех, где была поставлена первая в России газогенераторная печь — «мартеновская». Первая в России — и здесь сормовская фабрика тоже была в промышленном авангарде! В 1872 году возникло акционерное общество «Сормово», учреждённое «для выплавки чугуна, выделки железа и стали, приготовления из них изделий, построения машин, судов, подвижного состава для железных дорог, рельсов и прочего...»

Один из образцов продукции «Сормова» сталелитейного. То, что я принял за какую-нибудь крышку парового котла юбилейного паровоза, оказалось канализационным люком. Красиво жить не запретишь...

Нарядные снаряды.

На заводе делали железнодорожные и трамвайные вагоны. Вот, к примеру, вагон для перевозки пива...

...и его потребителей.

Отгружали с «Красного Сормова» и прокат, и железнодорожные рельсы. К примеру, Романовский мост через Волгу — тот, что у нас под Казанью, рядом с Зеленодольском — построен из сормовской стали.

Образцы сварки и клёпки.

А под занавес XIX века на заводе организуют производство паровозов. С 1911 года начали производить локомотив собственной конструкции — марки «С» (Сормовский), получивший признание как лучший пассажирский дореволюционный паровоз России. Паровозы делали, с перерывом на Великую Отечественную, до конца 40-х годов. С появлением тепловозов и электровозов выпуск их прекратился. Всего на заводе построили почти три с половиной тысячи локомотивов.

Модели «Сормовского усовершенствованного», появившегося в 1934 году...

...и настоящий «Су-251-32» 1949 года выпуска, установленный в историческом центре Сормова.

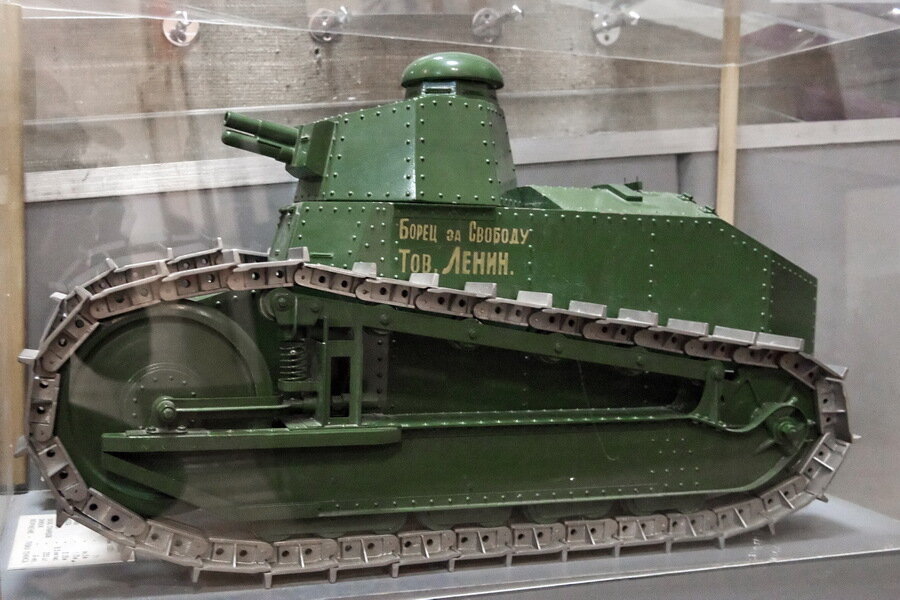

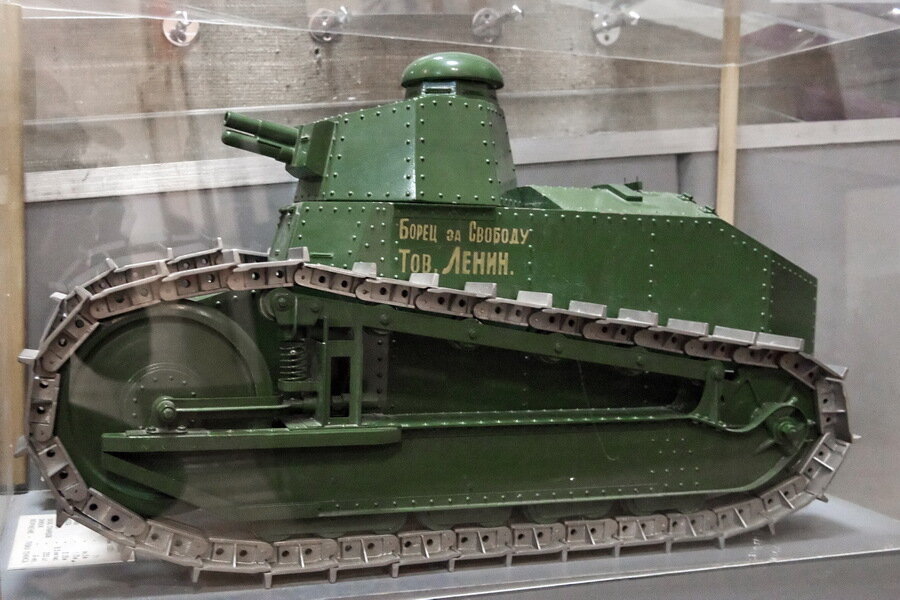

Производство паровозов, как упоминалось выше, на время Великой Отечественной прекратилось (как и судов, собственно говоря). Фронту нужны были танки и боеприпасы, и завод получил приказ в кратчайшее время наладить выпуск танков Т-34. Уже в октябре 1941 года первый их эшелон отправился на защиту столицы СССР. Но Т-34 не был первым танкостроительным опытом сормовчан: ещё за двадцать с лишним лет до этого, в 1920 году в Сормово выпустили первый советский танк — КС, или «Русский Рено», скопированный с трофейного Renault FT-17. Впрочем, «скопированный» — громко сказано: «К нам на завод был прислан легкий танк «Рено», захваченный в боях на Южном фронте. Вот, говорят, наш образец. Делайте. А «образец» этот больше походил на груду металла, чем на настоящий танк. В нем отсутствовали важнейшие узлы. Не было мотора, коробки передач, множества других ценных деталей», вспоминал один из инженеров завода. На заводе изготовили всего 15 таких танков. Каждый из них имел имя собственное. Головная машина носила название «Борец за свободу тов. Ленин». Прослужили эти танки не очень долго, меньше десяти лет. В 1922 году пять таких машин работали в голодающем Поволжье, где выполняли роль тракторов для вспашки. До наших дней ни одного их образца не сохранилось, есть только две полноразмерных реплики. Одна стоит в

Кубинке, вторая — в Сормове.

За годы войны в Сормово выпустили более шести тысяч «тридцать четвертых» и немало сделали для усовершенствования модели.

Макет первого «КС» и настоящий «Т-34-85» на Холме Славы у северной проходной завода.

Особое место в истории завода занимает подводное кораблестроение.С 1930 года на «Сормове» начали производить подводные лодки. С тех лет со стапелей сошло 275 боевых подводных лодок, 26 из них — атомных. Насколько я понял, сейчас их производство передали другим предприятиям.

Тут я должен извиниться за качество фотографий — освещение в залах, посвящённых подводными локдам, было никудышное. Поэтому нет приличных фотографий интересных моделей — здесь представлены не только сами подводные лодки, но и энергоблоки, плавучие базы, транспортные доки, оборудование ПЛ.

Спасательный подводный снаряд проекта 1837 К.

Транспортный док для транспортировки ПЛ по внутренним водным путям.

Магнитный компас с подлодки.

Костюм подводника.

Небольшая историческая экспозиция.

Отдельного упоминания заслуживает то, как нас в музее приняли. Отнесились к нам в музее тепло, очень по-доброму. Я, честно говоря, поначалу, упёршись в запертую дверь со звонком, ожидал

обратного — что прогонят, скажут, что только группы обслуживают или ещё какую-нибудь совковую гадость. Но нет: Елена Арнольдовна, отворившая нам двери, была крайне любезна, провела экскурсию, показала, интересно рассказывала об истории завода, поговорила с нами о том, о сём. Всё восхищалась тому, что мы специально приехали из другого города, чтобы нижегородские музеи посмотреть, очень, говорит, уважаю молодых людей, которые техникой интересуются. Видно было — и это было приятно видеть! — человек гордится своим родным предприятием (Елена Арнольдовна работала в конструкторском бюро завода), с любовью рассказывает о его успехах и славе.

А ещё потом пришёл директор музея и даже прочитал нам свои патриотические стихи, опубликованные в одном специальном журнале. Про «Курск».

Очень годный, в общем и целом, музей. Категорически рекомендую к посещению — тем более, что этот скромный, сухой обзор по сравнению с впечатлениями от живого посещения — тьху. Кстати, вход — бесплатный: «У нас социализм».

В таких заведениях даже в моей безродно-космополитической душе начинает шевелиться некоторое подобие патриотизма и национальной гордости. Впрочем, знание о судьбе того же Алексеева быстро всю гордость смывает...

Использованы собственная память и материалы сайта sormovo.riverships.ru

Музей открыт по будням с 7:30 до 16:10 (обед с 12 до 12:45). Посещение бесплатно.

Потом, где-то в юности, я узнал чуть подробнее про Ростислава Алексеева — легендарного конструктора пресловутого «Метеора», других СПК и удивительных крылатых кораблей — экранопланов, слушал какие-то смутные байки про выходившие по ночам из заводских доков подводные лодки и что-то ещё, по мелочи, про разные там танкеры да сухогрузы сормовского производства.

И вот я уже почти старый, мне тридцать лет, и я — посетитель музея истории почитаемого мною предприятия. Мы с Timzuf'ом немало технических музеев посетили за последний год, но пожалуй, такой интересной экскурсии и тёплого приёма не было больше нигде. Да и познавательно было весьма и весьма: многих фактов о сормовском производстве я не знал и даже не догадывался о них. Тем любопытнее и удивительнее было в музее, тем интереснее сейчас копаться в источниках и оформлять этот отчёт.

Знаменито «Сормово» в первую очередь кораблестроением. Именно с постройкой судов в первую очередь ассоциируется это название, этим завод живёт и сейчас, и с этого всё здесь начиналось: в 1849 году товарищество «Нижегородская машинная фабрика и Волжско-Камское буксирное и завозное пароходство» открыло машинную фабрику недалеко от деревни Сормово, и уже на следующий год на воду был спущен первый пароход — забежка «Ласточка», а вскоре — и двухтрубный кабестан «Астрахань».

Сормовское производство развивалось весьма динамично. Завод занимал, говоря современным языком, лидирующие позиции на рынке, был впереди и в технологическом плане: многие из образцов его продукции имели приставку «первый». Например, в 1871 году на верфи был построен первый на Волге грузопассажирский двухпалубный пароход т.н. «американского типа», передовой для своего времени образец. Пароход нарекли «Переворот» — он действительно совершил переворот в области пассажирского судостроения, а его конструкция на многие десятилетия стала стандартом для подобных судов. Правда, царское правительство, усмотрев в названии крамолу, поспешило переименовать его в «Колорадо».

А вот, скажем, дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат» вообще не имели в мире аналогов и были первыми в мире дизель-электроходами. Эти речные нефтеналивные суда сошли с сормовских стапелей в 1903-1904 годах.

«Переправа вторая» — тоже первый (хоть и «второй» :) русский винтовой железнодорожный паром, перевозивший до 30 вагонов. Скопирован с английского аналога, до него работавшего на Саратовском перевозе Рязано-Уральской железной дороги.

Кроме непосредственно судостроения, завод внёс большой вклад в развитие движителей. К примеру, в 1888 году здесь сконструировали двухколенчатую паровую машину с тройным расширением пара.

В 1918 году завод был национализирован, а в 1922 получил своё современное название — «Красное Сормово». В советское время он по-прежнему оставался передовым судостроительным производством, выполняя сложные заказы страны Советов. Не раз и не два «Сормову» присуждали всякие важные правительственные награды. Здесь было разработано и построено солидное количество судов самого разного типа. Модели кое-каких из них представлены в музее.

Знаменитое сормовское ноу-хау — суда на подводных крыльях гениального конструктора Ростислава Алексеева. В 1957 году Алексеев совершил довольно дерзкий поступок — лично пригнал «Ракету-1» из Горького в Москву, где проходил Московский Международный Фестиваль Молодежи, с расчётом на то, чтобы обратить на новинку внимание Н.С. Хрущёва. Риск оправдался — генсек был в восторге от диковинного скоростного теплохода и на долгие годы стал высоким покровителем Алексеева и его конструкторского бюро. Конечно же, и на гостей фестиваля «Ракета» произвела огромное впечатление.

В детстве мне больше нравились более современные «Метеор» и «Восход». А теперь я с гораздо большим любованием смотрю на «Ракету». Всё-таки очень красивый аппарат. Жаль, что на Волге их совсем не осталось!

На Юбилейном бульваре не так давно, всего несколько лет назад, установили памятник Р.Е. Алексееву, отдавая дань человеку, дважды совершившего революцию — в судовой и авиационной промышленности — и в итоге загубленного высокой номенклатурной сволотой...

А неподалёку, в другом конце бульвара, на площади Буревестника, установлен «Метеор-001». Правда, вроде бы это всё же не «001», а задним числом переименованный «Метеор-8».

Вернёмся в музей и снова обратимся к истории завода. К той её части, что лично для меня была неизвестной. Ещё в конце 60-х годов XIX века на заводе начинают развивать новые направления — железнодорожное дело, а попутно и металлургию. Из собственной стали делать корабли и паровозы выгодней, так что в 1871 году на Сормовском заводе был открыт сталелитейный цех, где была поставлена первая в России газогенераторная печь — «мартеновская». Первая в России — и здесь сормовская фабрика тоже была в промышленном авангарде! В 1872 году возникло акционерное общество «Сормово», учреждённое «для выплавки чугуна, выделки железа и стали, приготовления из них изделий, построения машин, судов, подвижного состава для железных дорог, рельсов и прочего...»

Один из образцов продукции «Сормова» сталелитейного. То, что я принял за какую-нибудь крышку парового котла юбилейного паровоза, оказалось канализационным люком. Красиво жить не запретишь...

Нарядные снаряды.

На заводе делали железнодорожные и трамвайные вагоны. Вот, к примеру, вагон для перевозки пива...

...и его потребителей.

Отгружали с «Красного Сормова» и прокат, и железнодорожные рельсы. К примеру, Романовский мост через Волгу — тот, что у нас под Казанью, рядом с Зеленодольском — построен из сормовской стали.

Образцы сварки и клёпки.

А под занавес XIX века на заводе организуют производство паровозов. С 1911 года начали производить локомотив собственной конструкции — марки «С» (Сормовский), получивший признание как лучший пассажирский дореволюционный паровоз России. Паровозы делали, с перерывом на Великую Отечественную, до конца 40-х годов. С появлением тепловозов и электровозов выпуск их прекратился. Всего на заводе построили почти три с половиной тысячи локомотивов.

Модели «Сормовского усовершенствованного», появившегося в 1934 году...

...и настоящий «Су-251-32» 1949 года выпуска, установленный в историческом центре Сормова.

Производство паровозов, как упоминалось выше, на время Великой Отечественной прекратилось (как и судов, собственно говоря). Фронту нужны были танки и боеприпасы, и завод получил приказ в кратчайшее время наладить выпуск танков Т-34. Уже в октябре 1941 года первый их эшелон отправился на защиту столицы СССР. Но Т-34 не был первым танкостроительным опытом сормовчан: ещё за двадцать с лишним лет до этого, в 1920 году в Сормово выпустили первый советский танк — КС, или «Русский Рено», скопированный с трофейного Renault FT-17. Впрочем, «скопированный» — громко сказано: «К нам на завод был прислан легкий танк «Рено», захваченный в боях на Южном фронте. Вот, говорят, наш образец. Делайте. А «образец» этот больше походил на груду металла, чем на настоящий танк. В нем отсутствовали важнейшие узлы. Не было мотора, коробки передач, множества других ценных деталей», вспоминал один из инженеров завода. На заводе изготовили всего 15 таких танков. Каждый из них имел имя собственное. Головная машина носила название «Борец за свободу тов. Ленин». Прослужили эти танки не очень долго, меньше десяти лет. В 1922 году пять таких машин работали в голодающем Поволжье, где выполняли роль тракторов для вспашки. До наших дней ни одного их образца не сохранилось, есть только две полноразмерных реплики. Одна стоит в

Кубинке, вторая — в Сормове.

За годы войны в Сормово выпустили более шести тысяч «тридцать четвертых» и немало сделали для усовершенствования модели.

Макет первого «КС» и настоящий «Т-34-85» на Холме Славы у северной проходной завода.

Особое место в истории завода занимает подводное кораблестроение.С 1930 года на «Сормове» начали производить подводные лодки. С тех лет со стапелей сошло 275 боевых подводных лодок, 26 из них — атомных. Насколько я понял, сейчас их производство передали другим предприятиям.

Тут я должен извиниться за качество фотографий — освещение в залах, посвящённых подводными локдам, было никудышное. Поэтому нет приличных фотографий интересных моделей — здесь представлены не только сами подводные лодки, но и энергоблоки, плавучие базы, транспортные доки, оборудование ПЛ.

Спасательный подводный снаряд проекта 1837 К.

Транспортный док для транспортировки ПЛ по внутренним водным путям.

Магнитный компас с подлодки.

Костюм подводника.

Небольшая историческая экспозиция.

Отдельного упоминания заслуживает то, как нас в музее приняли. Отнесились к нам в музее тепло, очень по-доброму. Я, честно говоря, поначалу, упёршись в запертую дверь со звонком, ожидал

обратного — что прогонят, скажут, что только группы обслуживают или ещё какую-нибудь совковую гадость. Но нет: Елена Арнольдовна, отворившая нам двери, была крайне любезна, провела экскурсию, показала, интересно рассказывала об истории завода, поговорила с нами о том, о сём. Всё восхищалась тому, что мы специально приехали из другого города, чтобы нижегородские музеи посмотреть, очень, говорит, уважаю молодых людей, которые техникой интересуются. Видно было — и это было приятно видеть! — человек гордится своим родным предприятием (Елена Арнольдовна работала в конструкторском бюро завода), с любовью рассказывает о его успехах и славе.

А ещё потом пришёл директор музея и даже прочитал нам свои патриотические стихи, опубликованные в одном специальном журнале. Про «Курск».

Очень годный, в общем и целом, музей. Категорически рекомендую к посещению — тем более, что этот скромный, сухой обзор по сравнению с впечатлениями от живого посещения — тьху. Кстати, вход — бесплатный: «У нас социализм».

В таких заведениях даже в моей безродно-космополитической душе начинает шевелиться некоторое подобие патриотизма и национальной гордости. Впрочем, знание о судьбе того же Алексеева быстро всю гордость смывает...

Использованы собственная память и материалы сайта sormovo.riverships.ru

Музей открыт по будням с 7:30 до 16:10 (обед с 12 до 12:45). Посещение бесплатно.

Илья Исламов lakair

написал 17 января 2012 в 15:45

Здорово :)Очень познавательно.

0

Ссылка

Отлично! С Музея ГАЗа стоит ждать блога?

0

Ссылка

| 2 отв.

Сергей Кислов Kisslove

написало 17 января 2012 в 17:56

Класс.

Тут у паровоза, тендер с путей сошёл :(

Тут у паровоза, тендер с путей сошёл :(

+17

Ссылка

| 1 отв.

Очень интересно!

Вот тут поправь:

Вот тут поправь:

опубликованные в одной специальном журнале.

0

Ссылка

| 1 отв.

Костюм подводника внезапен, я бы испугалась, если бы такой выпал из-за угла.

0

Ссылка

| 1 отв.

Я ждал экранопланы, но их не оказалось :(

0

Ссылка

| 1 отв.

Спасибо. Поставлю себе в планы на будущее. Сам огромный фанат Алексеева, в детстве постоянно колесил на крылатых по маршруту Киев-Канев-Черкассы. Во дворе у меня стоял "метеор-12".Но сейчас их на Днепре осталось буквально пара штук. Рабочий только один "восход". Последний "метеор" был продан прошлым летом россиянам. Я успел ему сделать подробную фотосессию и через неделю уже его не стало.

+8

Ссылка

Только жители сайта могут оставлять комментарии.